出雲の国風土記 「意宇の郡」 各郷 (下)

原文

山国郷

郡家東南卅二里二百卅歩

布都努志命之国廻坐時 来坐此処而詔

是土者 不止欲見詔

故云山国也 即有正倉

飯梨郷

郡家東南卅二里

大国魂命 天降坐時 当此処而 御膳食給

故云飯成[神亀三年改字飯梨]

舎人郷

郡家正東廿六里

志貴島宮御宇天皇御世 倉舎人君等之祖 日置臣志毗 大舎人供奉之 即是志毗之所居

故云舎人 即有正倉

大草郷

郡家南西二里一百廿歩

須佐乎命御子 青幡佐久佐丁壮命坐

故云大草

山代郷

郡家西北三里一百廿歩

所造天下大神 大穴持命御子 山代日子命坐

故云山代也 即有正倉

拝志郷

郡家正西廿一里二百一十歩

所造天下大神命 将平越八口為而幸時 此処樹林茂盛 尓時詔 吾御心之波夜志詔

故云林[神亀三年改字拝志] 即有正倉

宍道郷

郡家正西卅七里

所造天下大神命之追給猪像 南山有二 [一長二丈七尺 高一丈 周五丈七尺 一長二丈五尺 高八尺 周四丈一尺]

追猪犬像 [長一丈 高四尺 周一丈九尺]

其形為石 無異猪犬 至今猶有

故云宍道

余戸里

郡家正東六里二百六十歩[依神亀四年編戸 立一里故云余戸 他郡亦如之]

青幡佐久佐丁壮命は青幡佐久佐日古命との写本あり。- また、

青幡(巾扁)を青播(手扁)とする説あり。

- また、

現代語訳

山国の郷

郡の役所から東南32里230歩(≒17.5km)

布都努志の命が国を廻られたとき、ここにきておっしゃったことには、

「ここの土地は、止まずに見ていたい」とおっしゃった。

なので、山国という。そして、正倉がある。

飯梨の郷

郡の役所から東南32里(≒17.1km)

大国魂の命が、高天原から天降られた時に、ここに到着され、お食事を召し上がられた

なので、飯成という。[神亀三年に字を飯梨と改めた]

舎人の郷

郡の役所から東26里(≒13.9km)

志貴島宮で天下をお治めになられた天皇(欽明天皇)の御世、倉の舎人の君らの祖である、日置の臣志毗(しび)が、大舎人としてお仕え奉った。つまりここは志毗の住んでいた場所なのである。

なので、舎人という。そして、正倉がある。

大草の郷。

郡の役所から南西2里120歩(≒1.3km)

スサノオノミコトの御子である、アオハタサクサヒコノミコトが鎮座されている。

なので、大草という。

山代の郷

郡の役所から西北3里120歩(≒1.8km)

天下を作られた大神である、オオアナモチノミコトに御子である、ヤマシロヒコノミコトが鎮座されている。

なので、山代という。そして、正倉がある。

拝志の郷

郡の役所から西21里210歩(≒11.6km)

天下を作られた大神の命(=オオアナモチ/オオナムチ/オオクニヌシ)が、越の八口をまさに平定しようとおいでになった時に、ここの樹林が盛んに茂っていた。その時におっしゃったことに、「わたしの心のハヤシだ」とおっしゃった。

なので、林という。[神亀三年に字を拝志と改めた] そして、正倉がある。

宍道の郷

郡の役所から西37里(≒19.8km)

天下を作られた大神の命が追いかけられた猪の像が、南の山に2つある。[1つは長さ2丈7尺(≒8.0m)・鷹さ1丈(≒3m)・周囲5丈7尺(≒16.9m)、1つは長さ2丈5尺(≒7.4m)・鷹さ8尺(≒2.4m)・周囲4丈1尺(≒12.2m)]

猪を追う犬の像 [長さ1丈(≒3m)・鷹さ4尺(≒1.2m)・周囲1丈9尺(≒5.6m)]

その形は、石となってはいるが、猪と犬に違いない。今もなおそこある。

なので、宍道という。

余戸里

郡の役所から東6里260歩(≒3.7km) [神亀4年(727年)の編戸により、1里を立てた。なので、余戸という。他の郡もこれと同様である]

概略

この節は、「意宇の郡」の郷それぞれの所以を記す箇所である。

意宇郡総記において、列挙されいた郷の総数は11か所:

母理郷・屋代郷・楯縫郷・安来郷・山国郷・飯梨郷・舎人郷・大草郷・山代郷・拝志郷・宍道郷

各郷のよみについては、下記ページを参照のこと。

上記郷のすべてを1ページにまとめると、見通しが悪くなるため、「上・下」に分ける。

この記事は、飯梨郷・舎人郷・大草郷・山代郷・拝志郷・宍道郷と、余戸郷について、解説する。

その以前に出現する、母理郷・屋代郷・楯縫郷・安来郷については、下記を参照のこと。

解釈・解説

山国の郷

原文

山国郷

郡家東南卅二里二百卅歩

布都努志命之国廻坐時 来坐此処而詔

是土者 不止欲見詔

故云山国也 即有正倉

現代語訳

山国の郷

郡の役所から東南32里230歩(≒17.5km)

布都努志の命が国を廻られたとき、ここにきておっしゃったことには、

「ここの土地は、止まずに見ていたい」とおっしゃった。

なので、山国という。そして、正倉がある。

「やまくのさと」と読む。

現在の「島根県安来市上吉田町」から「島根県安来市野方町」までの付近とされる。

当地には、この後の「寺社」箇所に二か所の寺院があったとされている。

ひとつは、教昊寺 有山国郷中とあり、五重塔が建っていたとされている。遺跡としては「教昊寺跡」がある。

もうひとつは新造院一所 有山国郷中とあり、三重塔があったとされている。当該遺跡は 「山国郷新造院跡/釈迦堂跡 」とされる。

こののちの「寺社」の列挙記載に詳しく。

布都努志の命

日本書紀にある経津主(フツヌシ)と同一と思われるが、異神との説もあり。

以下に詳しく。

正倉

中央調停への税としての塩や米などを保管しておく倉のこと。

飯梨の郷

原文

飯梨郷

郡家東南卅二里

大国魂命 天降坐時 当此処而 御膳食給

故云飯成[神亀三年改字飯梨]

現代語訳

飯梨の郷

郡の役所から東南32里(≒17.1km)

大国魂の命が、高天原から天降られた時に、ここに到着され、お食事を召し上がられた

なので、飯成という。[神亀三年に字を飯梨と改めた]

「いひなしのさと」と読む。

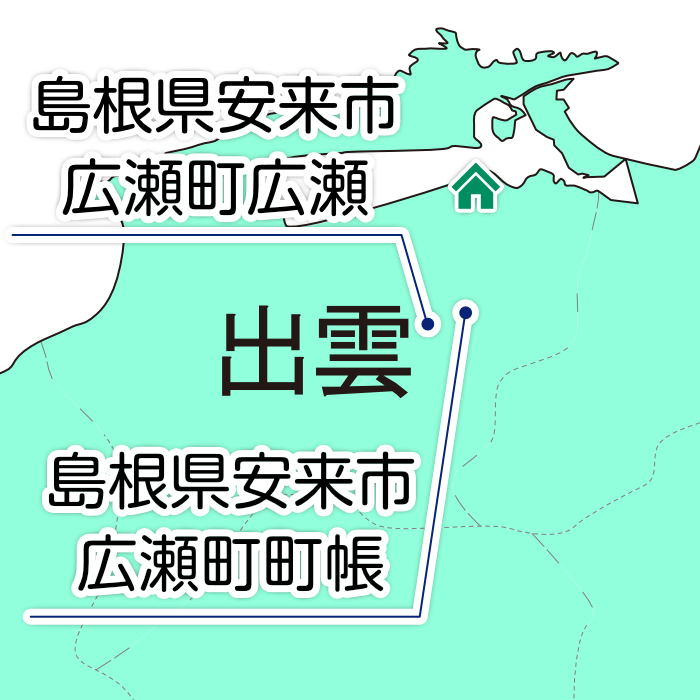

現在の「島根県安来市広瀬町広瀬」や「島根県安来市広瀬町町帳」の付近と思われる。

大国魂の命

オオクニヌシの別称として、「大国魂」との語が使用されることがあるが、この文章では「高天原から降りてきた」とされているため、別神とみるのがよいが、詳細は不明。

舎人の郷

原文

舎人郷

郡家正東廿六里

志貴島宮御宇天皇御世 倉舎人君等之祖 日置臣志毗 大舎人供奉之 即是志毗之所居

故云舎人 即有正倉

現代語訳

舎人の郷

郡の役所から東26里(≒13.9km)

志貴島宮で天下をお治めになられた天皇(欽明天皇)の御世、倉の舎人の君らの祖である、日置の臣志毗(しび)が、大舎人としてお仕え奉った。つまりここは志毗の住んでいた場所なのである。

なので、舎人という。そして、正倉がある。

「とねのさと」と読む。

現在の「島根県安来市月坂町」から「島根県安来市折坂町」の付近と思われる。

舎人君

舎人は氏・君は姓。

日置臣志毗

日置は氏・臣は姓・志毗は名。

関係性は不明ながら、「しび」との人物は、記紀にも登場する。

- 日本書紀においては、平群真鳥の子「平群臣鮪(へぐりのおみしび)」が武烈天皇を相手に、物部麁鹿火の娘の影媛をめぐり、海柘榴市にて歌垣で争う描写が存在する。その後誅殺されている。

- 古事記においては、志毘臣(しびのおみ)が顕宗天皇によって、菟田首(うだのおびと)の娘の大魚(おうお)をめぐる争いで誅殺されている。

大舎人

「舎人」は、律令制に規定される官職。皇族の側近で雑用に従事するものとされる。

大舎人・内舎人・東宮舎人・中宮舎人などに分かれる。

大草の郷

原文

大草郷

郡家南西二里一百廿歩

須佐乎命御子 青幡佐久佐丁壮命坐

故云大草

現代語訳

大草の郷。

郡の役所から南西2里120歩(≒1.3km)

スサノオノミコトの御子である、アオハタサクサヒコノミコトが鎮座されている。

なので、大草という。

「おほくさのさと」と読む。

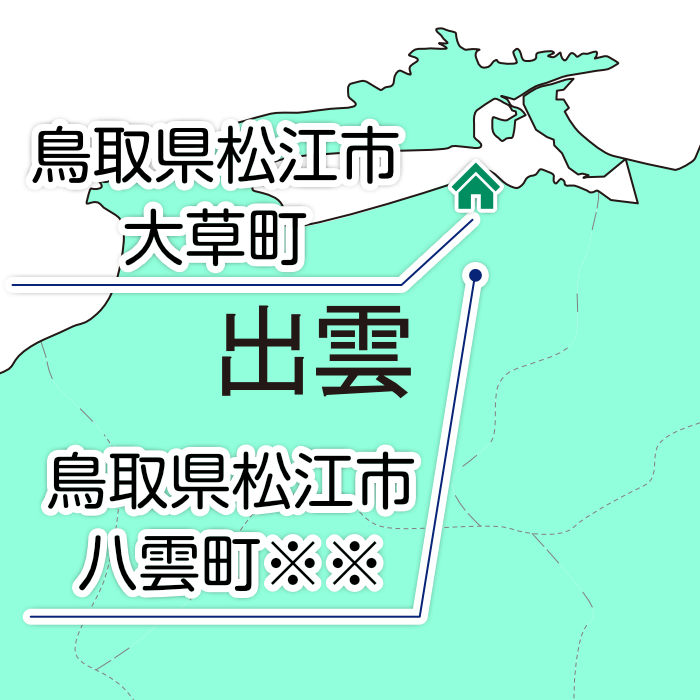

現在の「島根県松江市大草町」から「島根県松江市八雲町※※(旧八雲村)」付近と思われる。

なお、大草町は、郡家(こおりのみやけ)および、国引きを終えた八束水臣津野命が「おゑ」と言ったといわれる「意宇の杜」の比定地である。

また、遺称地として、前述のとおり「島根県松江市大草長」のほか「島根県松江市佐草町」も現存する。

※ 旧八雲村の範囲については下記サイトを参照のこと。

青幡佐久佐丁壮命

出雲国風土記以外には見られない神。

佐久佐神社・現在の「八重垣神社」に祭られている。

大原の郡高麻山の項目にて、朝の種を蒔くとの記述あり。

青幡佐久佐日古命との写本もあることから、アオハタサクサヒコノミコトと訓ずることが多い。

アオハタは、青々とした木々のたなびく姿を現す枕詞。或いは接頭辞。ここでは「クサ」に係る。

サクサは、強調の接頭語「さ」+「草」。

∴枕詞「アオハタ」と併せて「青々とした草」のような意味だろうか。

サクサヒコが鎮座してるから大草?

「大草」を「サクサ」と読んでいたというよりは、「サ草」が「大草」なのだろうと推定される。

前述のとおり、サクサヒコは「麻」の種を蒔いており、その麻は全長の高い草であり、それを「大草」と呼んでいたというような連想ゲームだと思われる。

∴「サクサヒコ -> 麻の神 -> 麻は大きな草 -> 大草」のような常識があったと考えれば少し合点がいく。

山代の郷

原文

山代郷

郡家西北三里一百廿歩

所造天下大神 大穴持命御子 山代日子命坐

故云山代也 即有正倉

現代語訳

山代の郷

郡の役所から西北3里120歩(≒1.8km)

天下を作られた大神である、オオアナモチノミコトに御子である、ヤマシロヒコノミコトが鎮座されている。

なので、山代という。そして、正倉がある。

「やましろのさと」と読む。

現在の「島根県松江市大庭町」から「島根県松江市山代町」付近と思われる。

オオアナモチノミコト

オオクニヌシと同一と思われる。

日本書紀によると、スサノヲの息子。古事記によると、スサノヲの六世孫

ヤマシロヒコノミコト

他例なし。詳細は不明。

延喜式神名帳の「山代神社」の祭神。

当該神社は、もとは神名樋山(現在の茶臼山)の中腹に鎮座していたとされる。

1680年に現在の位置に奉遷。

正倉

山代の郷の正倉跡は前述茶臼山の麓に比定地あり。

拝志の郷

原文

拝志郷

郡家正西廿一里二百一十歩

所造天下大神命 将平越八口為而幸時 此処樹林茂盛 尓時詔 吾御心之波夜志詔

故云林[神亀三年改字拝志] 即有正倉

現代語訳

拝志の郷

郡の役所から西21里210歩(≒11.6km)

天下を作られた大神の命(=オオアナモチ/オオナムチ/オオクニヌシ)が、越の八口をまさに平定しようとおいでになった時に、ここの樹林が盛んに茂っていた。その時におっしゃったことに、「わたしの心のハヤシだ」とおっしゃった。

なので、林という。[神亀三年に字を拝志と改めた] そして、正倉がある。

「はやしのさと」と読む。

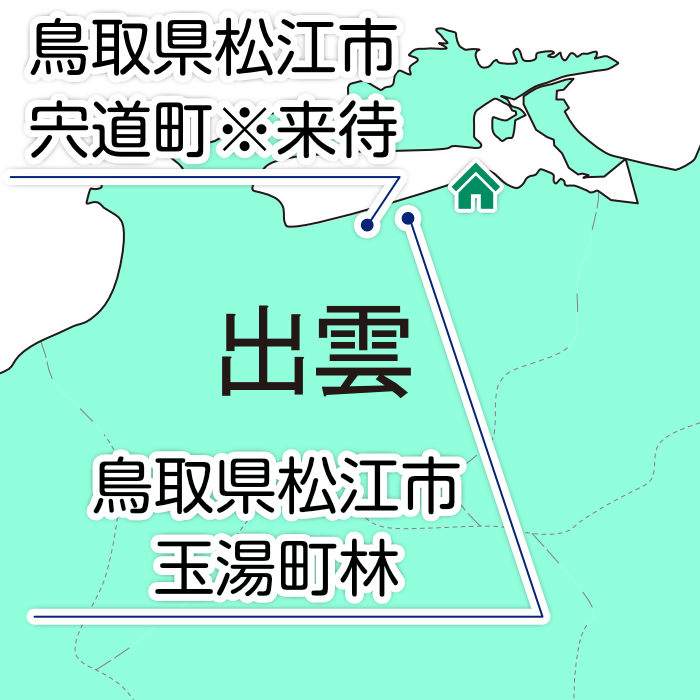

現在の「島根県松江市玉湯町林」から「島根県松江市宍道町※来待」付近と思われる。

※来待: 「上来待」「西来待」「東来待」

所造天下大神命

一般的な言い回しから、また話の流れからも、オオクニヌシであるとみてよいだろう。

越の八口

母理の郷に既出。現在の「新潟県岩船郡関川村八ツ口」とする説もあるが、不詳。

詳しくは、母理の郷内「越の八口」を参照のこと。

余談だが、この「越の八口」が出てくる地名は、モリとハヤシ。森と林なのだろうか?

波夜志

「栄やし」と解し、現代語での「もてはやす(持て栄やす)」などの意味に通じる。

例:

伊刀古名兄乃君居〻而物尒伊行跡波韓国乃虎云神乎生取尒八頭取持来其皮乎多〻弥尒刺八重畳平郡乃山尒四月与五月間尒薬獦仕流時尒足引乃此片山尒二立伊智比何本尒梓弓八多婆佐弥比米加夫良八多婆左弥宍待跡吾居時尒佐男鹿乃来立嘆久頓尒吾可死王尒吾仕者吾角者御笠乃波夜詩吾耳者御墨坩吾目良波真墨乃鏡吾爪者御弓之弓波受吾毛等者御筆波夜斯吾皮者御箱皮尒吾宍者御奈麻須波夜志吾伎毛母御奈麻須波夜之吾美義波御塩乃波夜之耆矣奴吾身一尒七重花佐久八重花生跡白賞尼白賞尼

いとこ汝背の君居り居りて物にい行くとは韓国の虎とふ神を生捕りに八頭取り持ち来その皮を畳に刺し八重畳平郡の山に四月と五月の間に薬狩仕ふる時にあしひきのこの片山に二つ立つ檪が本に梓弓八つ手挟みひめ鏑八つ手挟み鹿待つと我が居る時にさ牡鹿の来立ち嘆かくたちまちに我は死ぬべし大君に我は仕へむ我が角はみ笠のはやし我が耳はみ墨の坩我が目らはますみの鏡我が爪はみ弓の弓弭我が毛らはみ筆はやし我が皮はみ箱の皮に我が肉はみ鱠はやし我が肝もみ鱠はやし我がみげはみ塩のはやし老いぬる奴我が身一つに七重花咲く八重花咲くと申しはやさね申しはやさね

(萬葉集 3885)

宍道の郷

原文

宍道郷

郡家正西卅七里

所造天下大神命之追給猪像 南山有二 [一長二丈七尺 高一丈 周五丈七尺 一長二丈五尺 高八尺 周四丈一尺]

追猪犬像 [長一丈 高四尺 周一丈九尺]

其形為石 無異猪犬 至今猶有

故云宍道

現代語訳

宍道の郷

郡の役所から西37里(≒19.8km)

天下を作られた大神の命が追いかけられた猪の像が、南の山に2つある。[1つは長さ2丈7尺(≒8.0m)・鷹さ1丈(≒3m)・周囲5丈7尺(≒16.9m)、1つは長さ2丈5尺(≒7.4m)・鷹さ8尺(≒2.4m)・周囲4丈1尺(≒12.2m)]

猪を追う犬の像 [長さ1丈(≒3m)・鷹さ4尺(≒1.2m)・周囲1丈9尺(≒5.6m)]

その形は、石となってはいるが、猪と犬に違いない。今もなおそこある。

なので、宍道という。

「ししぢのさと」と読む。

現在の「島根県松江市宍道町宍道」付近と思われる。

所造天下大神命之追給猪

犬を使ったイノシシ狩りの描写である。

無論、オオクニヌシ自身がイノシシを追いかけまわしていたという意図ではない。

至今猶有

現代においても、石宮神社にある石がその石であると伝えられている。

余戸の郷

原文

余戸里

郡家正東六里二百六十歩[依神亀四年編戸 立一里故云余戸 他郡亦如之]

現代語訳

余戸里

郡の役所から東6里260歩(≒3.7km) [神亀4年(727年)の編戸により、1里を立てた。なので、余戸という。他の郡もこれと同様である]

「あまりべのさと」と読む。

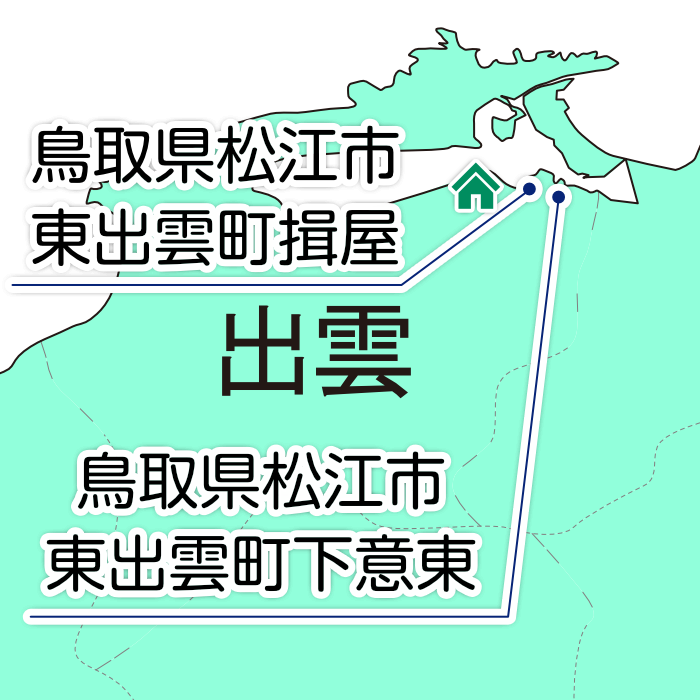

現在の「島根県松江市東出雲町揖屋」「島根県松江市東出雲町下意東(旧意東村)」付近と思われる。

余戸

郷(里)の構成の過不足が生じる際の「あまり」を、郷(里)とする運用。

下記に詳しく。

次

前