出雲の国風土記 「意宇の郡」 各郷 (上)

原文

母理郷

郡家東南卅九里一百九十歩

所造天下大神 大穴持命 越八口平賜而 還坐時 来坐長江山而詔

我造坐而 命国者 皇御孫命 平世所知依奉

但八雲立出雲国者 我静坐国 青垣山廻賜而 玉珍置賜而守詔

故云文理[神亀三年改字母理]

屋代郷

郡家正東卅九里一百廿歩

天乃夫比命御伴天降来 社伊支等之遠神 天津子命詔

吾静将坐志社詔

故云社[神亀三年改字屋代]

楯縫郷

郡家東北卅二里一百八十歩

布都努志命之天石楯縫直給之

故云楯縫

安来郷

郡家東北廿七里一百八十歩

神須佐乃袁命 天壁立廻坐之 尓時 来坐此処而詔

吾御心者 安平成詔

故云安来也

即 北海有毘売埼

飛鳥浄御原宮御宇天皇御世 甲戌年七月十三日

語臣猪麻呂之女子 逍遥件埼 邂逅遇和尓 所賊不皈

尓時 父猪麻呂 所賊女子 斂浜上 大発苦憤 号天踊地 行吟居嘆 昼夜辛苦 無避斂所

作是之間 経歴数日 然後 興慷慨志 磨箭鋭鋒 撰便処居 即撎訴云

天神千五百万 地祇千五百万 并当国静坐三百九十九社 及海若等

大神之和魂者静而 荒魂者皆悉依給猪麻呂之所乞

良有神霊坐者 吾所傷給 以此知神霊之所神者

尓時 有須臾而 和尓百余 静囲繞一和尓 徐率依来 従於居下 不進不退 猶囲繞耳

尓時 挙鋒而刃中央一和尓殺捕已訖 然後 百余和尓解散 殺割者 女子之一脛屠出

仍和尓者 殺割而挂串 立路之垂也[安来郷人 語臣与之父也 自尓時以来 至于今日 経六十歳]

社伊支等之遠神は社印支等之遠神との説あり。[神亀三年改字屋代]は欠落する写本あり。語臣猪麻呂之女子は臣猪麻呂之女子の写本あり所賊不皈は古写本に所賊不切斂浜上は古社の本に歛浜上あり。誤写と思われる。磨箭鋭鋒は麻呂箭鋭鋒との写本あり

現代語訳

母理の郷

郡の役所の東南39里190歩(≒21.2km)

天の下をお造りになられた大穴持の命が、越の矢口を平定されて、お還りになられたときに、長江山においでになっておっしゃったことには、

「わたしがお創りにになり、お治めされている国は、皇御孫(すめみま)の命が平和な世としてお譲りしよう。

但し、八雲立つ出雲は、わたしがおられる国として、青々とした垣のような山を巡らせ、玉珍を置いて守られるだろう」とおっしゃたことには、

なので、文理という。[神亀三年に字を母理と改めた]

屋代の郷

郡の役所の東39里120歩(≒21.1km)

天の夫比の命の御伴として高天原より降りてきた社の伊支らの、遠い祖先の天津子の命がおっしゃったことには、

「わたしが静かに鎮座する社だ」とおっしゃった。

なので、社という。[神亀三年に字を屋代と改めた]

盾縫の郷

郡の役所の東北32里180歩(≒17.4km)

布都努志の命が高天原の石のように堅い盾を縫い直された。

なので、盾縫という。

安来の郷

郡の役所の東北27里180歩(≒14.8km)

神須佐乃袁の命が、天の壁の立つ地の果てまで廻られた。その時にここにおいでになっておっしゃったことには、

「わたしの心は、安らかに平らになった」とおっしゃった。

なので、安来という。

そして、北の海に昆売崎がある。

飛鳥の浄御原の宮で天下をお治めになられた天皇(天武天皇)の御世、甲戌年(674年)7月13日

語りの臣・猪麻呂の娘が、この埼を散歩していて、たまたま和尓(サメ)に遭遇し、殺され帰らなかった。

その時に、父の猪麻呂は殺された娘の屍を浜の上に埋葬し、たいそう悲しみ怒り、天に叫び地に踊り、歩いては呻き、座り込んでは嘆き、昼も夜も苦しみ、埋葬した場所を去ろうとしなかった。

こうしている間に、数日が経過した。その後、恨みの気持ちを奮い起こし、矢を研ぎ鉾を鋭くし、よい場所を選びそこに座った。そして、神に拝み訴えて言ったことには

「天つ神1500万、国つ神1500万、それにあわせてこの国に静かに鎮座する399神社、また海の神たち、

大神の和やかな魂は静まり、荒れる魂はみなことごとく猪麻呂の願うところに依ってください

まことに神霊があるならば、わたしに和尓を殺させてください。この願いが成就ずることによって、わたしは神霊が神であると知るだろう」

その時、しばらくして、和尓が100匹あまりが、静かに1匹の和尓を囲んで、ゆっくりと近寄ってきて、猪麻呂のいる下につき従い、進まずひかず、和尓を取り囲むのみであった。

その時、鉾を上げて中央の和尓を刺し殺し捕まえた。そののち、100匹あまりの和尓は解散した。殺した和尓を裂くと、娘の片脚が出てきた。

そして、和尓は切り裂いて串にかけ、道のほとりに立てた。[安来の郷の人。語りの臣の与の父である。その時から今日に至るまでに、60年が経過した]

概略

この節は、「意宇の郡」の郷それぞれの所以を記す箇所である。

意宇郡総記において、列挙されいた郷の総数は11か所:

母理郷・屋代郷・楯縫郷・安来郷・山国郷・飯梨郷・舎人郷・大草郷・山代郷・拝志郷・宍道郷

各郷のよみについては、「意宇の郷総記」ページあるいは下記の各解説欄を参照のこと

上記郷のすべてを1ページにまとめると、見通しが悪くなるため、「上・下」に分ける。

この記事は、母理郷・屋代郷・楯縫郷・安来郷について、解説する。

そのあとに出現する、飯梨郷・舎人郷・大草郷・山代郷・拝志郷・宍道郷については、下記を参照のこと。

なお、「下」では、「余戸郷」についても記載する。

解釈・解説

母理の郷

原文

母理郷

郡家東南卅九里一百九十歩

所造天下大神 大穴持命 越八口平賜而 還坐時 来坐長江山而詔

我造坐而 命国者 皇御孫命 平世所知依奉

但八雲立出雲国者 我静坐国 青垣山廻賜而 玉珍置賜而守詔

故云文理[神亀三年改字母理]

現代語訳

母理の郷

郡の役所の東南39里190歩(≒21.2km)

天の下をお造りになられた大穴持の命が、越の矢口を平定されて、お還りになられたときに、長江山においでになっておっしゃったことには、

「わたしがお創りにになり、お治めされている国は、皇御孫(すめみま)の命が平和な世としてお譲りしよう。

但し、八雲立つ出雲は、わたしがおられる国として、青々とした垣のような山を巡らせ、玉珍を置いて守られるだろう」とおっしゃたことには、

なので、文理という。[神亀三年に字を母理と改めた]

「もりのさと」と読む。

現在の「島根県安来市伯太町母里」の付近と思われる。

なお、過去の地名履歴としては下記。

- 島根県能義郡伯太町母里

- 島根県能義郡伯太村母里

- 島根県能義郡母里村

郡の役所

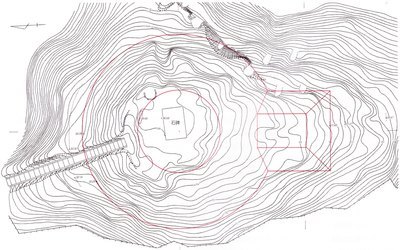

出雲の国風土記内に明記されていないが、現在の「松江市大草町」に「出雲国府跡」として発掘がなされた。

以前の解説で触れているため、詳しくは下記を参照のこと。

大穴持の命

オオクニヌシあるいはオオナムチと同一とされる。

有名なお話に、古事記に記載のある「因幡の白兎」がある。

日本書紀によると、スサノヲの息子。古事記によると、スサノヲの六世孫とされる。

越の八口

越は、現在の北陸地方。「古志国」と呼ばれていた地域。

八口は、現在の「新潟県岩船郡関川村八ツ口」とする説もあるが、不詳。

「八国」「谷口」「八岐大蛇」など諸説あり。

「八国」とするならば、「越のたくさんの国(場所)を平定した」というような意か。

ヤマタノオロチは、「高志」からやってくるとの伝承があり、共通項もあるが、やや疑問。

なお余談ではあるが、古事記によると、オオクニヌシは、古志国の沼河比売(ヌナカワヒメ)を妻としている。

また、その子「建御名方(タケミナカタ)」は、いわゆる「国譲り」の際に登場する神で、諏訪大社の祭神である。

長江山

当時の出雲国と伯耆国の国境の山を指し、現在の「島根県安来市伯太町下小竹」および「鳥取県日南町印賀」付近の「鷹入山」に「永江峠」との遺称地がある。

わたしがお創りにになり・・・

原文に我造坐而とあり、これは自尊敬語の表現。

現代語訳するには、少々違和感があるが、原文の通り訳した。

皇御孫の命・・・

皇御孫(すめみま)は、高天原から降りてきた神の子孫との語。つまりこの話は国譲り神話を指している。

玉珍

玉は、「魂」などと通ずる語で、霊力の宿ったものというような意。

当該箇所を「珍玉」の誤写とし「うづのみたま」と訓ずるとする説あり。

屋代の郷

原文

屋代郷

郡家正東卅九里一百廿歩

天乃夫比命御伴天降来 社伊支等之遠神 天津子命詔

吾静将坐志社詔

故云社[神亀三年改字屋代]

現代語訳

屋代の郷

郡の役所の東39里120歩(≒21.1km)

天の夫比の命の御伴として高天原より降りてきた社の伊支らの、遠い祖先の天津子の命がおっしゃったことには、

「わたしが静かに鎮座する社だ」とおっしゃった。

なので、社という。[神亀三年に字を屋代と改めた]

「やしろのさと」と読む。

伯太川流域の「島根県安来市伯太町安田」から「島根県安来市島田町」までの付近とされる。

天の夫比の命

古事記に天之菩卑能命、日本書紀に天穂日命と記されるアメノホヒと同一とされる。

いわゆる「アマテラスとスサノヲの誓約」説話にて、アマテラスのもつ勾玉をスサノヲがかみ砕き噴出した霧から生まれたとされる。

国譲りの際にオオクニヌシの元へ遣わされたがオオクニヌシに帰依し、その子タケヒラトリは、出雲国造や土師氏の祖となったとされる。

天津子の命

不詳。他の文献にも存在しない。

津は現代語における連体修飾を表す助詞「の」に相当する言葉であるから、意味としては「天の子」か。

社の伊支

社は氏、伊支は名と思われる。

印支とする場合には、「稲置」と解し、姓とする。

鎮座する社

当該神社は、「島根県安来市伯太町吉佐町」に現存する「支布佐神社」とされる。

盾縫の郷

原文

楯縫郷

郡家東北卅二里一百八十歩

布都努志命之天石楯縫直給之

故云楯縫

現代語訳

盾縫の郷

郡の役所の東北32里180歩(≒17.4km)

布都努志の命が高天原の石のように堅い盾を縫い直された。

なので、盾縫という。

「たてぬいのさと」と読む。

現在の「島根県安来市宇賀荘町」付近とされる。

布都努志の命

日本書紀にある経津主(フツヌシ)と同一と思われるが、異神との説もあり。

以下に詳しく。

安来の郷

原文

安来郷

郡家東北廿七里一百八十歩

神須佐乃袁命 天壁立廻坐之 尓時 来坐此処而詔

吾御心者 安平成詔

故云安来也

即 北海有毘売埼

飛鳥浄御原宮御宇天皇御世 甲戌年七月十三日

語臣猪麻呂之女子 逍遥件埼 邂逅遇和尓 所賊不皈

尓時 父猪麻呂 所賊女子 斂浜上 大発苦憤 号天踊地 行吟居嘆 昼夜辛苦 無避斂所

作是之間 経歴数日 然後 興慷慨志 磨箭鋭鋒 撰便処居 即撎訴云

天神千五百万 地祇千五百万 并当国静坐三百九十九社 及海若等

大神之和魂者静而 荒魂者皆悉依給猪麻呂之所乞

良有神霊坐者 吾所傷給 以此知神霊之所神者

尓時 有須臾而 和尓百余 静囲繞一和尓 徐率依来 従於居下 不進不退 猶囲繞耳

尓時 挙鋒而刃中央一和尓殺捕已訖 然後 百余和尓解散 殺割者 女子之一脛屠出

仍和尓者 殺割而挂串 立路之垂也[安来郷人 語臣与之父也 自尓時以来 至于今日 経六十歳]

現代語訳

安来の郷

郡の役所の東北27里180歩(≒14.8km)

神須佐乃袁の命が、天の壁の立つ地の果てまで廻られた。その時にここにおいでになっておっしゃったことには、

「わたしの心は、安らかに平らになった」とおっしゃった。

なので、安来という。

そして、北の海に昆売崎がある。

飛鳥の浄御原の宮で天下をお治めになられた天皇(天武天皇)の御世、甲戌年(674年)7月13日

語りの臣・猪麻呂の娘が、この埼を散歩していて、たまたま和尓(サメ)に遭遇し、殺され帰らなかった。

その時に、父の猪麻呂は殺された娘の屍を浜の上に埋葬し、たいそう悲しみ怒り、天に叫び地に踊り、歩いては呻き、座り込んでは嘆き、昼も夜も苦しみ、埋葬した場所を去ろうとしなかった。

こうしている間に、数日が経過した。その後、恨みの気持ちを奮い起こし、矢を研ぎ鉾を鋭くし、よい場所を選びそこに座った。そして、神に拝み訴えて言ったことには

「天つ神1500万、国つ神1500万、それにあわせてこの国に静かに鎮座する399の神社、また海の神たち、

大神の和やかな魂は静まり、荒れる魂はみなことごとく猪麻呂の願うところに依ってください

まことに神霊があるならば、わたしに和尓を殺させてください。この願いが成就ずることによって、わたしは神霊が神であると知るだろう」

その時、しばらくして、和尓が100匹あまりが、静かに1匹の和尓を囲んで、ゆっくりと近寄ってきて、猪麻呂のいる下につき従い、進まずひかず、和尓を取り囲むのみであった。

その時、鉾を上げて中央の和尓を刺し殺し捕まえた。そののち、100匹あまりの和尓は解散した。殺した和尓を裂くと、娘の片脚が出てきた。

そして、和尓は切り裂いて串にかけ、道のほとりに立てた。[安来の郷の人。語りの臣の与の父である。その時から今日に至るまでに、60年が経過した]

「やすきのさと」と読む。

現在の「島根県安来市安来町」から「島根県安来市島田町」の付近と同定される。

この節は、地名の由来の話に続いて、当地で起こったとされる和尓にかかわる説話が収録されている。これは官命にある「旧聞異事の報告」のために記したものであろう。

神須佐乃袁命

「かむすさのを」と読み、「古事記」における須佐之男命・「日本書紀」における素戔嗚尊と同一視される。

ヤマタノオロチ伝説で著名なスサノヲのことである。

なお、ヤマタノオロチ伝説の舞台である「鳥髪山(船通山)」あるいはその周辺は、意宇郡の範囲内にあったと思われるが、出雲の国風土記においては、当該説話に触れられることはない。

また、記紀においては勇猛あるいは粗暴な神として表現されるスサノヲであるが、当書においては、穏やかな神として描かれる。

天の壁の立つ地の果て

原文天壁立廻坐之の部分。

素直に読むと「天の壁立(カベタチ)を廻られた」:つまり「天まで届くような切り立った山肌を廻った」という風になる。

祝詞からの類例により、「天の壁の立つ地の果て~~」表現としたが、疑問が残る。

この先の説話に登場する地名毘売埼が「安来市黒井田町」にある「毘売塚古墳」付近と考えるなれば、その近くで高い壁を回れるとなると、風土記内表記の「砥神島」:現在は陸続きとなり「十神山」と呼ばれる場所を廻ったのではないかとの説あり。

あるいは、これは私見であるが。

出雲南部の中国山地または先の母理の郷で述べた「長江山」あるいは、国引き神話最後に出てくる「火神岳(大山)」などを指しており、「安らか」というものが、「ヤマト王権との抗争の第一線から引き休息をとっている」との読み方ができるかもしれない。

昆売崎

現在の「島根県安来市」の「安来港」付近と考えられる。

なお、現在の「島根県安来市黒井田町」に「毘売塚古墳」が遺り、この郷の説話に登場する「猪麻呂の娘」の墓であるとされるが、遺物からして後付けの話であると言わざるを得ない。

語臣猪麻呂

語臣(かたりのおみ)は、姓

猪麻呂(ゐのまろ)は、名

語りの臣は、古詞などの奏上する者と思われる。

この節の最後に安来郷人 語臣与之父也とあり、この人の父親の名前は「与」であることがわかっている。

なお、「雲陽誌 巻之四」の「能義郡姫崎」の項目に 古老伝に猪麻呂は揖屋明神の神宮なりとの記載がある。

揖屋明神は、日本書紀言屋社、出雲国風土記伊布夜社、延喜式神明帳揖夜神社と同一とされる。

その手前の道伊賊夜坂は、古事記にも出現。

逍遥

「もとほりあそびて」あるいは「あそびて」と訓ずる。

逍は、彷徨う・ぶらつくの意。

遥は、遠出をするというような意。

前述、「揖屋神明」の記述が正しく、位置も当時と変わらないとすれば、当該神社からこの姫崎までの直線距離は、現在の地図で約10km程度の道のりである。

和尓

和爾/和邇/鰐とも書き、「わに」と読む。

サメのことと思われる。下記に詳しく。

大発苦憤

大いに苦憤(いきどおり)を発(おこ)すと訓がよい。

行吟居嘆

「吟」を「なく」と訓ずるものもあるが、古訓は「さまよふ」

意味としては、呻くだとか嘆くだとかそういう意味である。

天神千五百万 地祇千五百万

天神は、「天津神(あまつかみ)」を指す用語。すなわち高天原の神を指す。

ex. アマテラス・スクナヒコ・タケミカヅチなど。

地祇は、「国津神(くにつかみ)」を指す用語。すなわち天孫降臨した神を指す。

ex. オオクニヌシ・ヌナガワヒメ・スサノオなど。

大宝律令下における神祇官の「神」と「祇」である。

なお、言うまでもないが千五百万とは、「たくさん・みなさん」という程度の意味合いであって、実数がどうこうではない。

次

前