出雲の国風土記 「意宇の郡」 国引き神話 (下)

原文

所以号意宇者 国引坐八束水臣津野命詔

八雲立出雲国者 狭布之稚国在哉 初国小所作 故将作縫詔而

栲衾志羅紀乃三埼矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

自去豆乃折絶而 八穂尓支豆支乃御埼

以此而 堅立加志者 石見国与出雲国之堺有 名佐比売山 是也

亦持引綱者 薗之長浜 是也

亦 北門佐伎之国矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

自多久乃折絶而 狭田之国 是也

亦 北門波良乃国矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

自宇波折絶而 闇見国 是也

亦 高志之都都乃三埼矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

三穂之埼 持引綱夜見島

固堅立加志者 有伯耆国 火神岳 是也

今者国者引訖詔而

意宇社尓 御杖衝立而 意恵登詔 故云意宇

[所謂意宇社者 郡家東北辺 田中在壟 是也 周八歩許 其上有一以茂]

狭布之稚国在哉は、狭布之堆国在哉との説あり。八穂尓支豆支乃御埼は、八穂米支豆支乃御埼との説あり。北門波良乃国矣は、北門良波乃国矣・北門由波乃国矣・北門農波乃国矣など説あり。自宇波折絶而は、自手浸折絶而・自手染折絶而との説あり。意宇社尓は、意宇杜尓との説あり。其上有一以茂は、其上有木茂・其上有一以茂・其上有苡茂との説あり。

現代語訳

意宇と名付けた所以は、国をお引きになったヤツカミヅオミヅノノミコトがおっしゃったことには、

「八雲立つ出雲の国は幅の狭い布のように、未完成の国だなあ。初めての国を小さくお作りになられたった。それでは作って縫い付けよう」とおっしゃって、

「タクブスマ新羅の岬を、国の余りがあるかなあとみてみたら、おやおや国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏をを手にされて、大魚のエラを衝くように地面に突き刺して、

ハタススキ屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い国よ来いと引いてきて縫い付けた国は、

去豆の断壁から、ヤホニ杵築の御崎である。

こうして、固定するために立てた杭は、石見の国と出雲の国の境にある、名は佐比売山、まさにこれである。

また、手に持っていた綱は、薗の長浜がこれなのである。

//筆者註:「上」の解説ここまで・ここより「下」にて解説

また、「出雲の北の門にある佐伎の国を、国の余りあるかなあとみてみたら、おやおや、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏を手にされて、大魚のエラを衝くように地面を突き刺して、

ハタススキ・屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い。国よ来い。と引いてきて縫い付けた国は、

多久の断壁から、狭田の国である。

また、「出雲の北の門にある波良の国を、国の余りあるかなあとみてみたら、おやおや、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏を手にされて、大魚のエラを衝くように地面を突き刺して、

ハタススキ・屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い。国よ来い。と引いてきて縫い付けた国は、

宇波の断壁から、闇見の国である。

また、「高志の都都の岬を、国の余りあるかなあとみてみたら、おやおや、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏を手にされて、大魚のエラを衝くように地面を突き刺して、

ハタススキ・屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い。国よ来い。と引いてきて縫い付けた国は、

三穂の埼である。引っ張っていた綱は、夜見の嶋である。

固めて立てた杭は、伯耆の国の火神岳。あれがまさにそうなのである。

「今はもう国を引き終わった」とおっしゃって、

意宇の杜に杖を突き立てて「おゑ」仰せになった。なので、意宇という。

[いわゆる意宇の杜は、郡家の東北のあたり、田の中にある小山がそれである。

周りはおよそ八歩で、その上に木が一本生えておりが茂っている]

概略

ここの節は、「意宇の郡」の名の所以を記した、いわゆる「国引き神話」と呼ばれる物語である。

ヤツカミヅオミヅノノミコトと呼ばれる神が、出雲の国は「幅の狭い布のよう」に小さいので、他のところから土地を、千切って綱で引っ張って、「縫い付ける」という、話である。

比定地については諸説あるので、解説内の各項目に詳しく。

なお、「国引き神話」の解説全てを1ページに示すと大変な量となるため、「上・下」2本立てで解説する。

この記事は、「サキの国」を引く節からを解説する。

概要および国引き初回の「新羅」までは、下記記事を参照のこと。

解釈・解説

サキの国を引く

原文

亦 北門佐伎之国矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

自多久乃折絶而 狭田之国 是也

口語訳

また、「出雲の北の門にある佐伎の国を、国の余りあるかなあとみてみたら、おやおや、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏を手にされて、大魚のエラを衝くように地面を突き刺して、

ハタススキ・屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い。国よ来い。と引いてきて縫い付けた国は、

多久の断壁から、狭田の国である。

北の門にある佐伎の国とはどこか

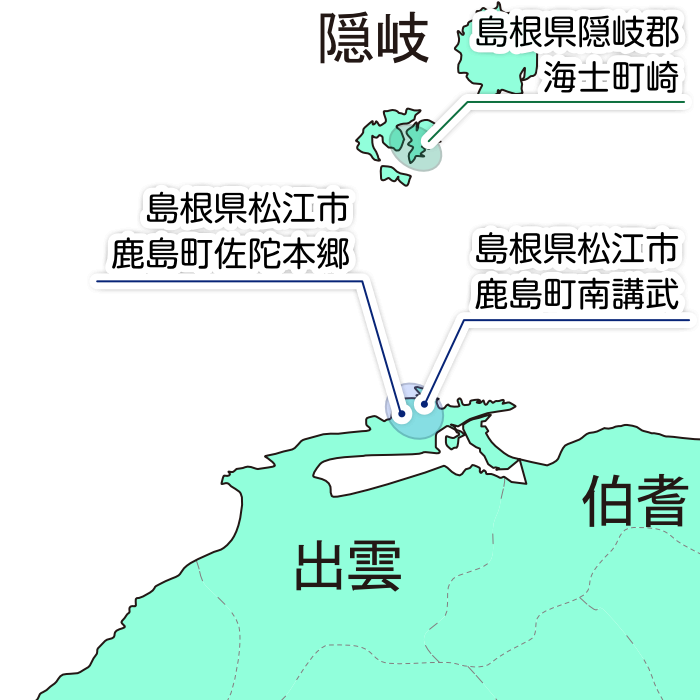

従前は、佐伎を於伎の誤として、現在の「隠岐」を意味するとの説があったが、藤原京跡より出土した木簡から、現在の「島根県隠岐郡海士町崎」と比定されている。

海評海里軍布廿斤

(荷札集成-174)

海評海里伊加廿斤

(荷札集成-176)

荷札集成-174

荷札集成-176

島根県隠岐郡海士町崎

サキの国を縫い付けた土地:「多久」および「狭田の国」

前者「多久」は、「島根県松江市鹿島町南講武」と比定されており、地名として遺る「島根県出雲市多久町」とは異なる場所と思われている。

当地には「多久神社」が残っており、当時の地名を現在まで保っている例である。

後者「狭田の国」は「島根県松江市鹿島町佐陀本郷」付近と思われる。

この後の秋鹿の郡に佐太御子社との記載があるが、これは現在の「島根県松江市鹿島町佐陀宮内」にある「佐太神社」とされる。

島根県松江市鹿島町南講武

島根県松江市鹿島町佐陀本郷

ハラの国を引く

原文

亦 北門波良乃国矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

自宇波折絶而 闇見国 是也

口語訳

また、「出雲の北の門にある波良の国を、国の余りあるかなあとみてみたら、おやおや、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏を手にされて、大魚のエラを衝くように地面を突き刺して、

ハタススキ・屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い。国よ来い。と引いてきて縫い付けた国は、

宇波の断壁から、闇見の国である。

北の門にある波良の国はどこか

比定地なし。不明。

良波とする写本や由波・農波の誤写とする説がある。

農波とする場合には、「島根県松江市島根町野波」を比定地とするが、先の佐伎之国と同様、北門とあるので、隠岐諸島のいずれかの地と考えるほうが妥当と思われる。

島根県松江市島根町野波

ハラの国ないしよなみの国を縫い付けたとされる「宇波」および「闇見の国」

「宇波」については、比定地なし。不明。

ただし、伝統的に「島根県松江市手角町」付近と言われている。

これは、本居宣長の手染誤写説による。

「闇見の国」については、「島根県松江市新庄町」のあたりとされている。

当地には、「久良彌神社」が残っており、社名にその音が残されている。

島根県松江市手角町

島根県松江市新庄町

コシの国を引く

原文

亦 高志之都都乃三埼矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

三穂之埼 持引綱夜見島

固堅立加志者 有伯耆国 火神岳 是也

口語訳

また、「高志の都都の岬を、国の余りあるかなあとみてみたら、おやおや、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏を手にされて、大魚のエラを衝くように地面を突き刺して、

ハタススキ・屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い。国よ来い。と引いてきて縫い付けた国は、

三穂の埼である。引っ張っていた綱は、夜見の嶋である。

固めて立てた杭は、伯耆の国の火神岳。あれがまさにそうなのである。

高志の都都の岬とはどこか

まず、「高志」は、現代の「越」と書く地域、つまり、北陸地方を指す。

つまり「関越自動車道」や「上越新幹線」という言葉で使用するような意図である。

ただし、7世紀末に「越前」「能登」「加賀」「越中」「越後」の5国に分割する以前は、当該地域を併せて「古志国」としていたため、これだけの情報だと範囲がかなり広い。

その続き「都都」に関しては、主に下記2つの説がある。

- 現在の「石川県珠洲市」との説

- 現在の「新潟県上越市(旧直江津市)」とする説

「珠洲市」の説によれば、「スズ岬」が「ツツ岬」と変化したとする。

「直江津」の説によれば、「都都」の2文字目は長音記号(いわるゆ伸ばし棒)と捉え、「ツー」と発音するものとし、越後国頸城郡都有郷(倭名類聚抄)と同じものとする。

この話ののち、「母理の郷」の段に「越」に関する記載が出てくることから、新潟県説の方が文章の構成としては自然か。

石川県珠洲市

新潟県上越市直江津

コシから引っ張ってきて縫い付けた「三穂の埼」について

「美穂の埼」は、島根半島の東端「島根県松江市美保関町美保関」と比定される。

当地には「美保神社」が遺っている。

島根県松江市美保関町美保関

もっていた綱の「夜見島」と、杭の「火神岳」について

前者「夜見島」については、現在の「弓ヶ浜半島」のことを指す。

ただし、「島」としていることからも分かる通り、当時は陸地とはつながらない島であったが、そのそばを流れる日野川の運ぶ土砂によって本州と接続。半島の形となったと考えられている。

後者「火神岳」は、現在の鳥取県にある「大山」が比定地とされる。

なお、現在では弓ヶ浜半島と島根半島東端が「境水道大橋」によって接続されており、この「綱」の通りに道路が通行できるようになっている。

「夜見島」と呼ばれていた「弓ヶ浜半島」にある「弓ヶ浜駅」

「火神岳」と呼ばれていた「大山」

島根半島と弓ヶ浜半島をつなぐ「境水道大橋」

物語の終幕

原文

今者国者引訖詔而

意宇社尓 御杖衝立而 意恵登詔 故云意宇

[所謂意宇社者 郡家東北辺 田中在壟 是也 周八歩許 其上有一以茂]

口語訳

「今はもう国を引き終わった」とおっしゃって、

意宇の杜に杖を突き立てて「おゑ」仰せになった。なので、意宇という。

[いわゆる意宇の杜は、郡家の東北のあたり、田の中にある小山がそれである。

周りはおよそ八歩で、その上に木が一本生えておりが茂っている]

杖を突きたてる意味

土地を占有したという動作。「しるし」をつけた、というような意図。

例:

大伴乃 等保追可牟於夜能 於久都奇波

之流久之米多弖 比等能之流倍久

大伴の 遠つ神祖の 奥城は

しるく標立て 人の知るべく

(萬葉集4096)

意恵ってなんだ?

感嘆詞。現代風にいえば「やったー」というような感じだろうか。

この言葉が、「意宇郡」の出所であるとしている。これだけを言いたいがために、この壮大な物語が語られていたわけである。

ただ、現代人からすると龍頭蛇尾に見えるかもしれないがある種、「壮大な仕事を成し遂げたのちの聖なる言葉」としてとらえることもできる。

なお「播磨の国風土記・宍禾郡伊和村」にも同様の単語於和がある。

伊和村 [本名神酒]

大神 醸酒此村 故曰神酒村

又云於和村 大神 国作訖以後云 於和 等於我美岐

伊和村 [もとの名をミワという]

大神が酒をこの村で醸していたので、「神酒村」という。

また、オワ村ともいう。大神が国を作り終えた後に「おわ。わたしの酒と同じくらい(に上手にできた)」と言ったからである。

(播磨の国風土記・宍禾郡伊和村)

意宇社の場所の説明

最後の割注に、その「意宇の社」についての情報が記載されている。

郡家の北東にあると書いているが、肝心の郡家の位置が記されていない。

ただし、1968年から始まった発掘調査により、「島根県松江市大草町」に比定されている。

島根県松江市大草町

また、「島根県松江市竹矢町」に「意宇の杜」との比定地があり、位置関係も問題なく説明がつく。

周囲が8歩≒14-15m程度と、小さな場所だと記載もある。

島根県松江市竹矢町

割注最後の其上有一以茂については、「木が一本茂っていた」「オオバコが茂っていた」など諸説あるが、写本の差異や解釈違いが入り組んでいるので割愛する。

この記事では、全集には倣わず「木が一本生えて茂っている」とした。

次

前