出雲の国風土記 「意宇の郡」 国引き神話 (上)

原文

所以号意宇者 国引坐八束水臣津野命詔

八雲立出雲国者 狭布之稚国在哉 初国小所作 故将作縫詔而

栲衾志羅紀乃三埼矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

自去豆乃折絶而 八穂尓支豆支乃御埼

以此而 堅立加志者 石見国与出雲国之堺有 名佐比売山 是也

亦持引綱者 薗之長浜 是也

亦 北門佐伎之国矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

自多久乃折絶而 狭田之国 是也

亦 北門波良乃国矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

自宇波折絶而 闇見国 是也

亦 高志之都都乃三埼矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

三穂之埼 持引綱夜見島

固堅立加志者 有伯耆国 火神岳 是也

今者国者引訖詔而

意宇社尓 御杖衝立而 意恵登詔 故云意宇

[所謂意宇社者 郡家東北辺 田中在壟 是也 周八歩許 其上有一以茂]

狭布之稚国在哉は、狭布之堆国在哉との説あり。八穂尓支豆支乃御埼は、八穂米支豆支乃御埼との説あり。北門波良乃国矣は、北門良波乃国矣・北門由波乃国矣・北門農波乃国矣など説あり。自宇波折絶而は、自手浸折絶而・自手染折絶而との説あり。意宇社尓は、意宇杜尓との説あり。其上有一以茂は、其上有木茂・其上有一以茂・其上有苡茂との説あり。

現代語訳

意宇と名付けた所以は、国をお引きになった八束水臣津野の命がおっしゃったことには、

「八雲立つ出雲の国は幅の狭い布のように、未完成の国だなあ。初めての国を小さくお作りになられたった。それでは作って縫い付けよう」とおっしゃって、

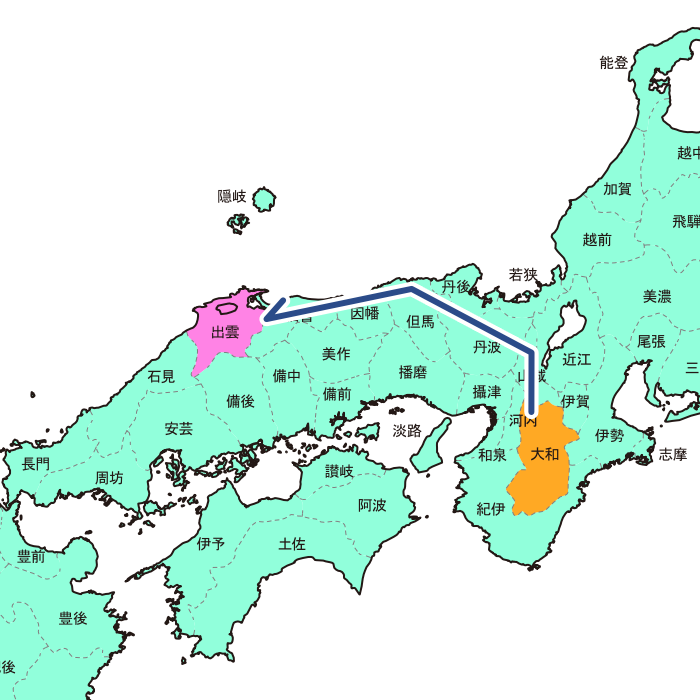

「タクブスマ新羅の岬を、国の余りがあるかなあとみてみたら、おやおや国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏をを手にされて、大魚のエラを衝くように地面に突き刺して、

ハタススキ屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い国よ来いと引いてきて縫い付けた国は、

去豆の断壁から、ヤホニ杵築の御崎である。

こうして、固定するために立てた杭は、石見の国と出雲の国の境にある、名は佐比売山、まさにこれである。

また、手に持っていた綱は、薗の長浜がこれなのである。

//筆者註:「上」の解説ここまで・ここより「下」にて解説

また、「出雲の北の門にある佐伎の国を、国の余りあるかなあとみてみたら、おやおや、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏を手にされて、大魚のエラを衝くように地面を突き刺して、

ハタススキ・屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い。国よ来い。と引いてきて縫い付けた国は、

多久の断壁から、狭田の国である。

また、「出雲の北の門にある波良の国を、国の余りあるかなあとみてみたら、おやおや、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏を手にされて、大魚のエラを衝くように地面を突き刺して、

ハタススキ・屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い。国よ来い。と引いてきて縫い付けた国は、

宇波の断壁から、闇見の国である。

また、「高志の都都の岬を、国の余りあるかなあとみてみたら、おやおや、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏を手にされて、大魚のエラを衝くように地面を突き刺して、

ハタススキ・屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い。国よ来い。と引いてきて縫い付けた国は、

三穂の埼である。引っ張っていた綱は、夜見の嶋である。

固めて立てた杭は、伯耆の国の火神岳。あれがまさにそうなのである。

「今はもう国を引き終わった」とおっしゃって、

意宇の杜に杖を突き立てて「おゑ」仰せになった。なので、意宇という。

[いわゆる意宇の杜は、郡家の東北のあたり、田の中にある小山がそれである。

周りはおよそ八歩で、その上に木が一本生えておりが茂っている]

概略

ここの節は、「意宇の郡」の名の所以を記した、いわゆる「国引き神話」と呼ばれる物語である。

ヤツカミヅオミヅノノミコトと呼ばれる神が、出雲の国は「幅の狭い布のよう」に小さいので、他のところから土地を、千切って綱で引っ張って、「縫い付ける」という、話である。

比定地については諸説あるので、解説内の各項目に詳しく。

なお、「国引き神話」の解説全てを1ページに示すと大変な量となるため、「上・下」2本立てで解説する。

この記事は、概要および国引き初回の「新羅」までを解説する。

「サキの国」を引く節以降については、下記記事を参照のこと。

解釈・解説

物語の概略

前述の「概略」節の通り、この話は、各地の土地を千切って引っ張って出雲の国土として縫い付けるという話である。

引っ張ってくる対象となった土地ならびに縫い付けた場所は、下記のとおり。

初回ならびに最終回のみ、綱と加志についての記述もあるため、それぞれ3か所となっている。

栲衾志羅紀乃三埼- →

自去豆乃折絶而 八穂尓支豆支乃御埼 - →

石見国与出雲国之堺有 名佐比売山 - →

薗之長浜

- →

北門佐伎之国- →

自多久乃折絶而 狭田之国

- →

北門波良乃国- →

自宇波折絶而 闇見国

- →

高志之都都乃三埼- →

三穂之埼 - →

持引綱夜見島 - →

有伯耆国 火神岳

- →

物語のきっかけ

原文

所以号意宇者 国引坐八束水臣津野命詔

八雲立出雲国者 狭布之稚国在哉 初国小所作 故将作縫詔而

口語訳

意宇と名付けた所以は、国をお引きになったヤツカミヅオミヅノノミコトがおっしゃったことには、

「八雲立つ出雲の国は幅の狭い布のように、未完成の国だなあ。初めての国を小さくお作りになられたった。それでは作って縫い付けよう」とおっしゃって、

八束水臣津野の命 (ヤツカミヅオミヅノノミコト)

この「国引き神話」の主人公。スサノオの子孫で十七世神の四代目「オミズヌ」と同一といわれる。

詳しくは下記を参照のこと。

八雲立つ出雲

「出雲の国風土記」の冒頭「総記」にも同一の逸話が記されている。

狭布之稚国という表現

原文章の註の通り、異説がある。

狭布は、その語の通り幅の狭い布を指す。

狭布之稚国とするなれば「機織り最中の幅の狭い布のように、幼い国」あるいは「未完成の国」というような意味か。

狭布之堆国であるならば「幅の狭い布を積み上げたような国」との意味となるか。

いずれにせよ、初国小所作とある通り、小さい国であることの修飾をしている箇所であることに異論はない。

その「小さい国」に作ったのは、八束水臣津野の命の祖先と思われるが、不詳。

本文に直接の関係はないが、「狭布の細布」は、「胸合はず」あるいは「逢はず」の序言葉としても使われる。

タクブスマ新羅を引く

原文

栲衾志羅紀乃三埼矣 国之余有耶見者 国之余有詔而

童女胸鉏所取而 大魚之支太衝別而

波多須々支穂振別而 三身之綱打挂而

霜黒葛闇々耶々尓 河船之毛々曽々呂々尓

国々来々引来縫国者

自去豆乃折絶而 八穂尓支豆支乃御埼

以此而 堅立加志者 石見国与出雲国之堺有 名佐比売山 是也

亦持引綱者 薗之長浜 是也

口語訳

「タクブスマ新羅の岬を、国の余りがあるかなあとみてみたら、おやおや国の余りがあるぞ」とおっしゃって、

童女の胸のような鉏をを手にされて、大魚のエラを衝くように地面に突き刺して、

ハタススキ屠り分け、三本縒りの太い綱を投げ掛けて、

シモツヅラ繰るや繰るやと手繰り寄せ、川船のようにもそろもそろと、

国よ来い国よ来いと引いてきて縫い付けた国は、

去豆の断壁から、ヤホニ杵築の御崎である。

こうして、固定するために立てた杭は、石見の国と出雲の国の境にある、名は佐比売山、まさにこれである。

また、手に持っていた綱は、薗の長浜がこれなのである。

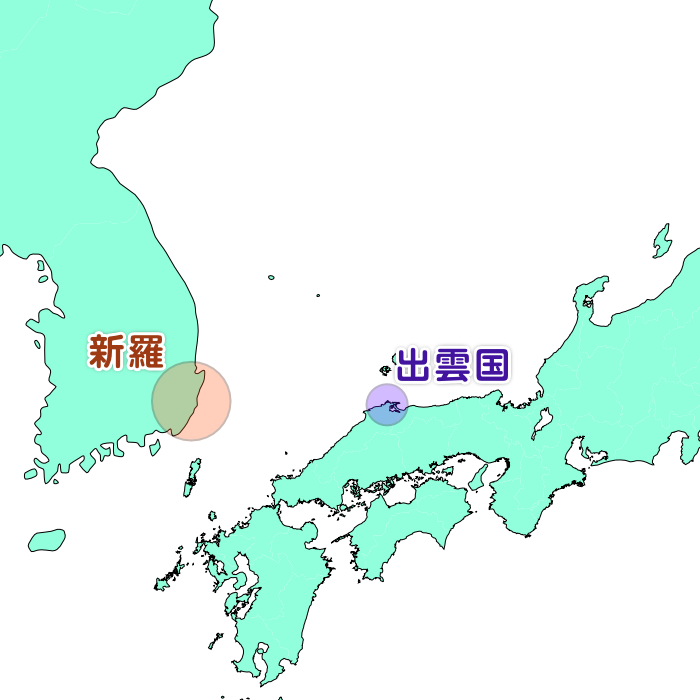

「タクブスマ新羅」とは何か。

まず、新羅とは、古代朝鮮半島南東部に存在した国名である。

ただ、当該の国をしっかりと認識していたというよりは、「海のかなたの遠い国」というような、観念的なイメージだったと思われる。

そして、その直前の語栲衾は、「シラ」という音に係る枕詞である。

詳しい解説は下記ページに譲るが、要するに栲衾が「白い」ものであったため、シラを連想し、ひいては「シラキ」という語につながる。要するにダジャレのようなものである。

「童女の胸のような鉏」とは何か

「童女の胸のような、平らな鉏」と解するのが妥当。

そもそも鉏がなんであるかについても疑念があり、一般的には「鉏」を農具たる「鋤」とし、農耕の象徴として捉える。

どのような「鋤」かについては、ボートのオールのような平らな鋤か、あるいは「少し膨らんだ胸」というようなイメージをしたのであれば、緩いカーブのついた鋤を連想してもよいかもしれない。

または、次の語大魚之支太衝別而を「大魚のエラを衝くように」という程度の修飾語と解し、そのように土を耕し畝を作るというようなよみ方をすれば、童女の平らな胸(耕していない土地)が、成長(耕すこと)によりその胸の谷間が現れる(畝を作る)ような様子をイメージしたとすると、説明がつくようにも思える。

また、私見ではあるが、前段の狭布之稚国と童女で言葉を掛けているのかもしれないとも感じる。

また、これも私見ではあるが、ここの原文では「鉏」とあり、刃物の「サイ」(小刀のようなもの)であるともとれるように思う。刃物としての「サイ」としてとらえると、この次の語大魚之支太衝別而すなわち「大魚のエラを衝いて分ける」および波多須々支穂振別而:「その衝いた大魚を屠る」という動作に無理が生じない。

なお、下記歌にも差比:刀との記載があり、両文書の成立年:出雲の国風土記(733年)日本書紀(720年);に鑑みても刃物と捉えることに不自然はないように思う。

摩蘇餓豫 蘇餓能古羅破

宇摩奈羅麼 辟武伽能古摩

多智奈羅麼 句禮能摩差比

宇倍之訶茂 蘇餓能古羅烏

於朋枳彌能 兎伽破須羅志枳

真蘇我よ 蘇我の子らは

馬ならば 日向の駒

太刀ならば 呉の真サヒ

諾しかも 蘇我の子らを

大君の 使はすらしき

(推古紀 廿年春正月・紀歌謡103)

ただし、この刃物としてとらえると、童女胸と鉏の一貫性の疑念が上記の畝と解するものよりもうまくない。

翻り、下記歌などを引き合いに、女性の広い胸という解釈をする説もあるが、ここで登場するのは「胸の広い」女性でも「美人な」女性でもないので、用例として不適に感じる。

水長鳥 安房尒継有 梓弓 末乃珠名者 胸別之 広吾妹 腰細之 須軽娘子之 其姿之 端正尒 如花 咲而立者 玉桙乃 道往人者 己行 道者不去而 不召尒 門至奴 指並 隣之君者 預 己妻離而 不乞尒 鎰左倍奉 人皆乃 如是迷有者 容艶縁而 曽妹者 多波礼弖有家留

しなが鳥 安房に継ぎたる 梓弓 周淮の珠名は 胸別けの 広き我妹 腰細の すがる娘子の その顔の きらきらしきに 花のごと 笑みて立てれば 玉桙の 道行く人は おのが行く 道は行かずて 呼ばなくに 門に至りぬ さし並ぶ 隣の君は あらかじめ 己妻離れて 乞はなくに 鍵さへ奉る 人皆の かく惑へれば たちしなひ 寄りてぞ妹は たはれてありける

(萬葉集 1738)

ハタススキ屠り分け

ハタススキは「旗薄」と書き、旗のように揺れるススキをイメージする語。「穂」に係る枕詞。

「穂」から転じ「ホフル」という語に使用されていると思われる。

屠るというのは、動物を解体するなどというときに使用される言葉であるから、ここでは、先ほどの「鋤」ないし「鉏」で、新羅の土地を切り分けているような描写とされる。

シモツヅラ繰るや繰るや

シモツヅラは「霜黒葛」と書き、「黒」という語感から「クル」という語につく枕詞。

「霜」は現代語でも同様、冬の時期に見かける「霜」のこと。

「黒葛」は、霜に当たって黒くなったつる植物。

このつる植物を手繰り寄せるようにぐいぐいと手繰り寄せるような描写。

もそろもそろ

川船がのんびりとゆっくりと、動くさまを表す語。

上記、「繰るや繰るや」とならび、その手繰り寄せる動作を修飾する。

タクブスマ新羅を縫い付けた位置

「幅の狭い布」の出雲に、「タクブスマ」な新羅の土地を、「縫い付けて」きた場所が、去豆乃折絶から八穂尓支豆支乃御埼だとされる。

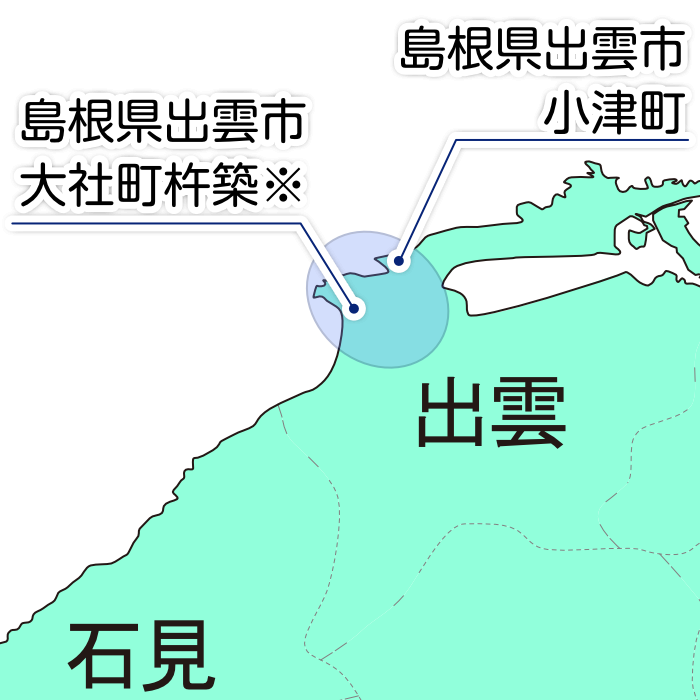

比定地は、去豆が現在の「島根県出雲市小津町」支豆支現在の「島根県出雲市大社町杵築[東/西/南/北]」とされ、両者ともに地名として遺っている。

なお、「杵築」については、遺称地の如何に拘わらず、江戸期まで「杵築大社」を名乗っていた神社:現在の「出雲大社」を指す言葉である。

地図にプロットしたのが下図である。

丸で示した範囲付近が、新羅から引っ張ってきたという土地だと思われる。

島根県出雲市小津町

島根県出雲市大社町杵築北

ヤホニ杵築

ヤホニは「八百土」あるいは「八百丹」と書き、「八百」:大量の「土/丹」で土砂。建築前に杵で突き固めるイメージを持つ語。「杵築」にかかる枕詞。

なお、「杵築」が現在の「出雲大社」を指すことは前述のとおりである。

杭を作り、手繰り寄せていた綱を留める

加志は、船を係留するための杭。現在で言うところの「ボラード」のようなものだろうか。

それを作り、そこに引っかけて動かなくしたということであろう。

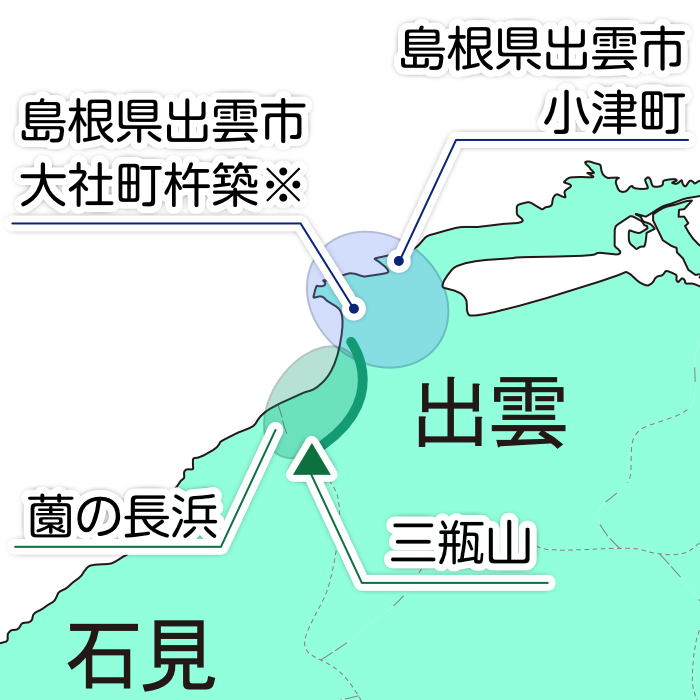

そのボラードが石見の国と出雲の国の境にある「佐比売山」だといっていう。

なお、この「佐比売山」の比定地は、現在では「三瓶山」と名が変わっている。

また、もっていた綱は薗之長浜としており、この名は現在でも浜の名前として遺っている。

幾重にも重なる白波や、あるいは砂浜の白色を綱に見立てたものと思われる。

「佐比売山」と呼ばれていた「三瓶山」

薗の長浜の付近「外園町」

次

前