出雲の国風土記「総記」

原文

出雲国風土記

国之大体 首震尾坤 東南山 西北属海 東西一百卅七里一百十九歩 南北一百八十三里一百九十三歩

一百歩

七十三里卅二歩

得而難可誤

老 細思枝葉 裁定詞源

亦 山野浜浦之処 鳥獣之棲 魚貝海菜之類 良繁多 悉不陳

然不獲止 粗挙梗概 以成記趣

所以号出雲者 八束水臣津野命詔 八雲立詔之

故云八雲立出雲

合 神社 参佰玖拾玖所

壱佰捌拾肆所[在神祇官]

弐佰壱拾伍所[不在神祇官]

玖郡 郷陸拾弐[里一百八十一] 余戸肆 駅家陸 神戸漆[里一十一]

意宇郡 郷壱拾壱[里卅三] 余戸壱 駅家参 神戸参[里六]

島根郡 郷捌[里廿四] 余戸壱 駅家壱

秋鹿郡 郷肆[里一十二] 神戸壱[里]

楯縫郡 郷肆[里一十二] 余戸壱 神戸壱[里]

出雲郡 郷捌[里廿三] 神戸壱[里二]

神門郡 郷捌[里廿二] 余戸壱 駅家弐 神戸壱[里]

飯石郡 郷漆[里一十九]

仁多郡 郷肆[里一十二]

大原郡 郷捌[里廿四]

右件郷字者 依霊亀元年式 改里為郷

其郷名字者 被神亀三年民部省口宣 改之

玖郡。郷陸拾弐[里一百八十一]は、古写本に玖郡。郷陸拾弐[里一百七十九]とある。合計は181が正解。

現代語訳本文

出雲國風土記

国の大体の形は東を始点とし、南西を終点とする。東と南は山で、西と北は海に接している。

東西は137里19歩(73.2km) 南北は182里193歩(97.6km)

わたしは、事細かなところまでを思案し、古伝承の本源を裁定した。

また、山や野、浜や浦といった地形、鳥獣の生息地、魚介や海藻の類は、とても多いのですべてを述べはしない。

しかし、やむを得ない場合は、あらましを挙げて、この文書の趣旨を整えた。

出雲と名づけられた所以は、八束水臣津野命(ヤツカミヅオミヅノノミコト)がおっしゃったことには、「八雲立つ」とおっしゃった。

だから「八雲立つ出雲」という。

合計で神社は399箇所。

184箇所は神祇官に載っている。

215箇所は神祇官に載っていない。

9の郡。郷は62で里は181。余戸は4、駅家は6、神戸は6で里は11。

意宇の郡 郷11(里33)、余戸1、駅家3、神戸2(里6)

島根の郡 郷8(里24)、余戸1、駅家1

秋鹿の郡 郷4(里12)、神戸1(里1)

盾縫の郡 郷4(里12)、余戸1、神戸1(里1)

出雲の郡 郷8(里23)、神戸1(里2)

神門の郡 郷8(里23)、余戸1、駅家2、神戸1(里1)

飯石の郡 郷7(里19)

仁田の郡 郷4(里12)

大原の郡 郷8(里24)

右の「郷」の字は、霊亀元年の式により、「里」を改め「郷」とした。

その郷名の字は、神亀三年の民部省口宣によって改めた。

概略

「出雲の国風土記」の冒頭である。

出雲という名の所以と、神社の数、および国内にある「郡」の一覧と、その下にある「郷」や「駅家」「神戸」などについて記載がある。

解釈・解説

表題と里程

原文

出雲国風土記

国之大体 首震尾坤 東南山 西北属海 東西一百卅七里一百十九歩 南北一百八十三里一百九十三歩

口語訳

出雲国風土記

国の大体の形は東を始点とし、南西を終点とする。東と南は山で、西と北は海に接している。

東西は137里19歩(73.2km) 南北は182里193歩(97.6km)

表題

表題の出雲國風土記は、編纂時には存在せず、写本制作時に挿入されたものと推測されている。

表示されている里程

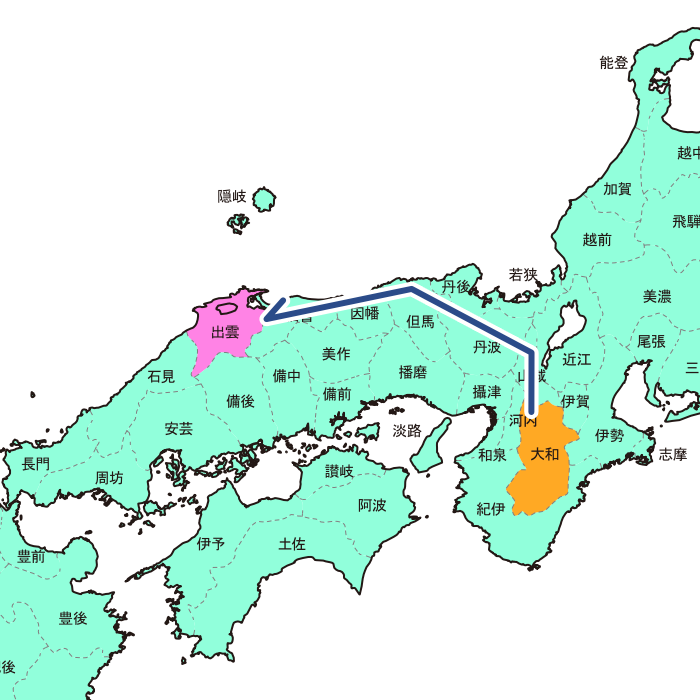

「東を始点」「南西を終点」とするのは、都からの道が、東側から南西方向へ抜けていたことを示唆している。当時の役所などは、この「始点」側に配置されていた。

ルートとしては、現代の国道9号線や山陰本線などが当時のルートに近いといわれている。

なお、ここにある里程たる「東西137里19歩」「南北182里193歩」は、各郡に記載の里程の合計などと合致しない。

計測方法や誤差である説や、写本制作時の誤写などの説があるが、不明。

距離単位である「里・歩」については、下記を参照のこと。

後世の混入部

原文

一百歩

七十三里卅二歩

得而難可誤

口語訳

(定訳なし)

ここの3行については、後世の写本による混入といわれており、上記南北の里程が合わないのではないかというような考証をしたものがいたのではないかといわれる。

文書のスタンスの表明

原文

老 細思枝葉 裁定詞源

亦 山野浜浦之処 鳥獣之棲 魚貝海菜之類 良繁多 悉不陳

然不獲止 粗挙梗概 以成記趣

口語訳

わたしは、事細かなところまでを思案し、古伝承の本源を裁定した。

また、山や野、浜や浦といった地形、鳥獣の生息地、魚介や海藻の類は、とても多いのですべてを述べはしない。

しかし、やむを得ない場合は、あらましを挙げて、この文書の趣旨を整えた。

老

原文内老と表記されているものは、様々な意味を内包する語だが、ここでは一人称の遜った表現。

或いは、この上の混入文字のとも言われる。

これを「わたし」とするときには、この書物の編纂者を指す。

その人の名は「神宅臣金太理」である。奥付にその名が残っており、秋鹿の郡の人であることが示されている。

「神宅」は神社等を指し、「臣」は家来などを指す言葉であることから、神社の警備や管理などを行っていた人か?

漢文表現

原文中細思枝葉、裁定詞源との言い回しは、漢文に使用される用法。

垂仁紀25年3月一云に微細未探其源根、以粗留於枝葉との記載があり、この言い回しを文字っているものと推測される。

文書の趣旨

原文内以成記趣の部位。

この文書の趣旨とは、元明天皇の勅令により、国・郡・郷の名、産物や土地の肥沃具合、地名の起源や旧聞異事を報告せよとされており、しかし、そのすべてを書きつくすことができないため、あらましだけを示すというような意図である。

出雲の所以

原文

所以号出雲者 八束水臣津野命詔 八雲立詔之

故云八雲立出雲

口語訳

出雲と名づけられた所以は、八束水臣津野命(ヤツカミヅオミヅノノミコト)がおっしゃったことには、「八雲立つ」とおっしゃった。

だから「八雲立つ出雲」という。

ヤツカミヅオミヅノノミコト

スサノオの子孫で十七世神の四代目「オミズヌ」と同一といわれる。

ただし、中央神話が地方神話に登場する神を吸収したものとも言われており、どちらが先にあったかは不明。

詳しくは下記を参照のこと。

八雲立つ出雲

「八雲立つ」は「出雲」に係る枕詞。

ヤツカミヅオミヅノノミコトが「八雲立つ」といったから「出雲」という名がついたと説明されているが、この説明では「八雲立つ出雲」という言い回しが先にあったことになるので、結局のところ「出雲」という言葉がなんであるを説明できていない。

言葉自体については、下記参照のこと。

神社と各郡のあらまし

原文

合 神社 参佰玖拾玖所

壱佰捌拾肆所[在神祇官]

弐佰壱拾伍所[不在神祇官]

玖郡 郷陸拾弐[里一百八十一] 余戸肆 駅家陸 神戸漆[里一十一]

意宇郡 郷壱拾壱[里卅三] 余戸壱 駅家参 神戸参[里六]

島根郡 郷捌[里廿四] 余戸壱 駅家壱

秋鹿郡 郷肆[里一十二] 神戸壱[里]

楯縫郡 郷肆[里一十二] 余戸壱 神戸壱[里]

出雲郡 郷捌[里廿三] 神戸壱[里二]

神門郡 郷捌[里廿二] 余戸壱 駅家弐 神戸壱[里]

飯石郡 郷漆[里一十九]

仁多郡 郷肆[里一十二]

大原郡 郷捌[里廿四]

口語訳

合計で神社は399箇所。

184箇所は神祇官に載っている。

215箇所は神祇官に載っていない。

9の郡。郷は62で里は181。余戸は4、駅家は6、神戸は6で里は11。

意宇の郡 郷11(里33)、余戸1、駅家3、神戸2(里6)

島根の郡 郷8(里24)、余戸1、駅家1

秋鹿の郡 郷4(里12)、神戸1(里1)

盾縫の郡 郷4(里12)、余戸1、神戸1(里1)

出雲の郡 郷8(里23)、神戸1(里2)

神門の郡 郷8(里23)、余戸1、駅家2、神戸1(里1)

飯石の郡 郷7(里19)

仁田の郡 郷4(里12)

大原の郡 郷8(里24)

神祇官

大宝律令以後、神祇や祭祀をつかさどっていた官庁で、全国の神社を管理もしていた。

ここでは、その管理台帳に記載があるかどうかについての記載である。

「延喜式神名帳」以前の台帳と思われるが、どのような台帳であったかはおろか、台帳の名前すら不明。

在神祇官は延喜式以後の「式内社」、不在神祇官は延喜式以後の「式外社」のようなものと思われる。

郡・郷・里・余戸

奈良時代当時の地方区分。下記に詳しく。

駅家・神戸

字の改めに関する報告

原文

右件郷字者 依霊亀元年式 改里為郷

其郷名字者 被神亀三年民部省口宣 改之

口語訳

右の「郷」の字は、霊亀元年の式により、「里」を改め「郷」とした。

その郷名の字は、神亀三年の民部省口宣によって改めた。

霊亀元年の式

霊亀元年は715年。ただし、この式の施行は霊亀3年まで時代が下るとの説あり。

地方区分を「国>郡>里」から「国>郡>郷」と改め、さらにその下に改めて「里」を設定せよとの命令であったらしい。

この風土記にのみ残る貴重な史料とされる。

なお、「常陸の国風土記」などに見られる「里」は、「出雲の国風土記」の「郷」と同等であり、同字の「里」とは意味合いが異なる。

神亀三年の民部省口宣

神亀三年は726年。

和銅6年(713年)の「諸国郡郷名著好字令」による変更が不十分であったことから、改めたとされる。

次: